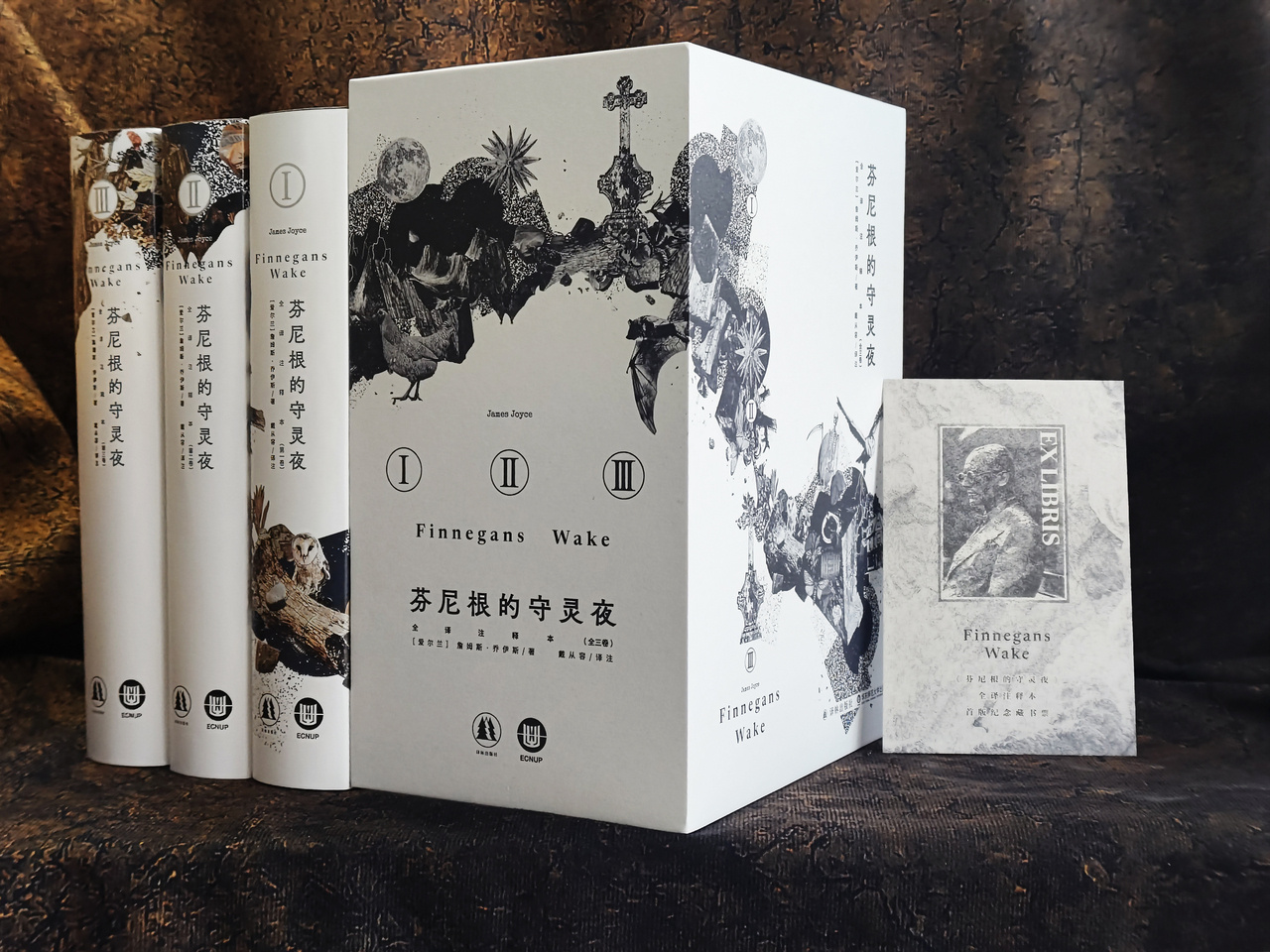

作为詹姆斯·乔伊斯的最后一部长篇小说,《芬尼根的守灵夜》自问世起,便以其无比丰富的语义、复杂迷离的结构让后世读者感到敬畏,也为之着迷。近日,《芬尼根的守灵夜》终于迎来了第一个简体中文译本。该译本由乔伊斯研究专家、翻译家戴从容耗费十八年之功翻译、加注,经译林出版社与华东师范大学出版社合力,以全球首个中文全译注释本的形式问世。为纪念这部超越《尤利西斯》的“黑夜之书”的出版,8月14日,译林出版社在上海思南文学之家举办了该书的新书发布会。

活动现场,爱尔兰都柏林詹姆斯·乔伊斯中心主任达里娜·加拉格尔、译林出版社副总编辑李瑞华现场致辞,上海市作家协会主席、著名作家孙甘露,乔伊斯研究专家、《芬尼根的守灵夜》译者戴从容,资深出版人、《芬尼根的守灵夜》策划人袁楠,复旦大学教授包慧怡进行对谈。

作为乔伊斯文学生涯的最后一部小说,《芬尼根的守灵夜》汇聚了他在文学创作和思考上所做的几乎所有尝试,是现代文学史上一部里程碑式的经典作品。戴从容是国内乔伊斯研究专家。在十年乔学研究基础上,耗时十八年,她终于将《芬尼根的守灵夜》翻译出来,并为之详加41856条注释。成书的注释体量远超原文,堪称一部浓缩的“乔学百科全书”,也成为了学术价值难以超越的中文译注本。

乔伊斯中心主任达里娜·加拉格尔介绍道,《芬尼根的守灵夜》之名,来源于一首爱尔兰民谣;《芬尼根的守灵夜》之书,植根于爱尔兰的文化血统;然而,它的书写却远超爱尔兰的范畴,是一部具有普世意义的巨著。它容纳了人类的所有历史、神话、时间和语言,这种形式至今仍在挑战着读者、评论家和艺术家。

孙甘露认为,中国文学需要《芬尼根的守灵夜》这样具有实验性质的读物。他回忆称,乔伊斯经过翻译进入中国、并为中国读者了解和接受的年代,正是一个中国年轻人如饥似渴地接受各种文学影响的年代。而《芬尼根的守灵夜》使用的极具挑战性和异质性的语言,至今也在鼓舞着中国读者,激发着中文内部的动力与活力。真正的文学必须包含对困难的征服,这是民族语言存续和发展的内生动力。

戴从容则表示,《芬尼根的守灵夜》在打破读者对流畅阅读的期待、打破读者原有的“主谓宾”思维模式的时候,实际上也在颠覆着语言和思想的等级秩序。与此同时,乔伊斯的写作又是碎片式、发散式的,它能够带给读者一种具有超链接性质的阅读感受。而这些思维变化,对于现代人而言也格外重要。

包慧怡认为,无论是原文,还是注释,《芬尼根的守灵夜》从英文到汉语的翻译需要跨越极大的障碍,这个开放的文本必将为译者带来极大的挑战。她分享道,《芬尼根的守灵夜》像是一个巨大的迷宫,也表现了从一种岛屿英雄的经验走向全世界文学、从每一个人的故事走向所有人的故事的主题,它的结构和行文都蕴含了大量的信息,同时又枝蔓丛生,构成一种开放的文本。同为译者,她认为该书的翻译像一项“不可能完成的项目”。

对于翻译难度的问题,戴从容也给予了回应。她提到,《芬尼根的守灵夜》翻译的难点,主要有三方面:首先,《芬尼根的守灵夜》的语言包容性极高,书中超过70%词语都是乔伊斯自造词;第二,乔伊斯的写作打破了主谓宾的语言结构,迫使着读者接受另外一种完全不同的思维模式,也极大破坏了《芬尼根的守灵夜》的阅读流畅性;最后,《芬尼根的守灵夜》由动机与主题构成,情节则大量缺失,整本书呈现一种碎片化的结构。

孙甘露说,对于《芬尼根的守灵夜》,不必追求读懂。爱尔兰是一个盛产文学大家的地方,而文学阅读也是一场文字旅行。文学可以将读者带离眼前的方寸世界,去往更加宽阔广大的地方。读者们不妨将阅读《芬尼根的守灵夜》的过程也当成一场在爱尔兰的文化漫游,经历一个爱尔兰人身上发生的琐碎小事。(工人日报客户端记者 陈俊宇)

双融配资-双融配资官网-中国十大股票配资公司-股票配资有哪些门户网提示:文章来自网络,不代表本站观点。